大量絶滅の謎に迫る特別展「大絶滅展—生命史のビッグファイブ」11月開催—福山雅治がスペシャルナビゲーターに就任

国立科学博物館史上初となる地球生命史上5回の大量絶滅“ビッグファイブ”をテーマに開催される特別展「大絶滅展—生命史のビッグファイブ」の見どころが発表された!どのような見どころになるの!?記事を読み進めよう!

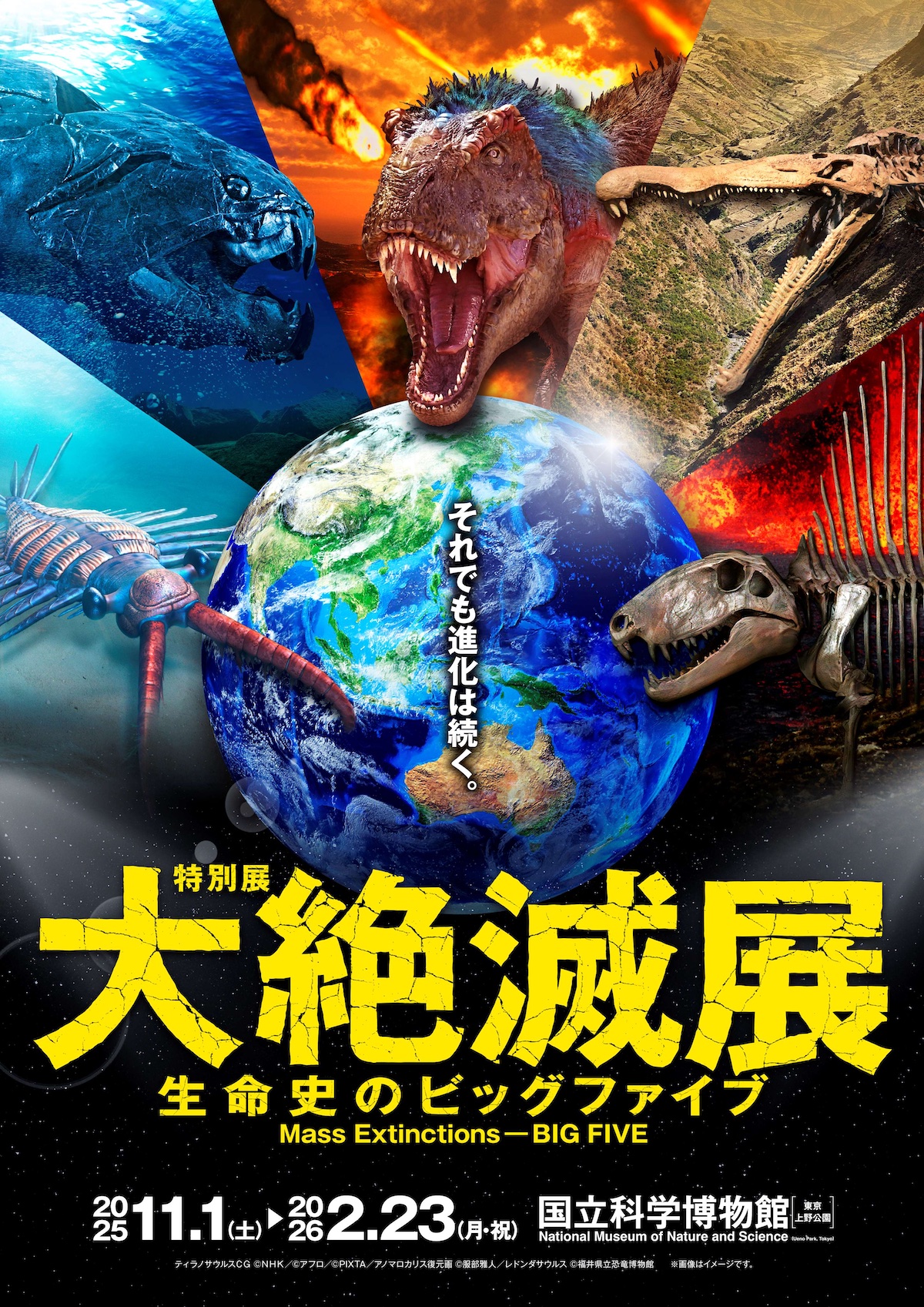

国立科学博物館 特別展「大絶滅展-生命史のビッグファイブ」のスペシャルナビゲーターを務める福山雅治さん

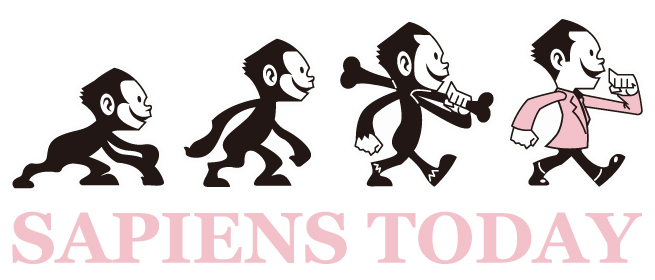

地球生命史5回の大量絶滅の謎に迫る国立科学博物館(東京・上野公園)史上初となる特別展「大絶滅展—生命史のビッグファイブ」の見どころが明らかになった。

国立科学博物館史上初となる地球生命史の中で起きた5回の大量絶滅“Big Five(ビッグファイブ)”をテーマに、その謎に迫る特別展「大絶滅展—生命史のビッグファイブ」が2025年11月1日(土曜日)より開催されるのに先駆け、見どころが発表された。各種の古生物や火山、古気候、古海洋などを専門とする国立科学博物館10人の研究者による監修で開催される本展は、地球生命史における“ビッグファイブ”を紹介する大きな地球儀型の映像展示〈大絶滅スフィア〉や火山活動模型のイメージバースを中心に、海の生物に大きく影響したオルドビス紀末(約4億4400万年前)の最初の大量絶滅事変に迫る〈1. O-S境界 海の環境の多様化〉、火山活動に起因した寒冷化によってダンクルオステウスなどの板皮類や多くの三葉虫が絶滅し、陸では巨大な森を中心とする生態系が形づくられたデボン紀後期(約3億8000万年前から約3億6000万年前)の複数回の大量絶滅事変に迫る〈2. F-F境界 陸上生態系の発展〉、シベリアで起こった大規模火山活動に起因し、海陸で多くの生物が絶滅、古生代の終わりを告げ、恐竜や魚竜、私たち哺乳類に繋がる仲間が生き残ったペルム紀末(約2億5200万年前)の史上最大規模の大量絶滅事変に迫る〈3. P-T境界 史上最大の絶滅〉、火山活動が原因とされる超大陸パンゲアの分裂で大西洋が誕生し、爬虫類の世界を大きく変え、恐竜が主役に躍り出るきっかけとなった三畳紀末(約2億100万年前)の大量絶滅事変に迫る〈4. T-J境界 恐竜時代への大変革〉、小天体の衝突により恐竜などの中生代型生物が絶滅した白亜紀末(約6600万年前)の大量絶滅事変に迫る〈5. K-Pg境界 中生代の終焉〉、大量絶滅のなかった新生代、寒冷化や乾燥化など激しい気候変化が原因で生物の世界に大きな変化が起こり、生き物の多様な世界がどのように形づくられてきたのかを化石で辿る〈6. 新時代に起きた生物の多様化〉で構成。アメリカ合衆国有数の自然史博物館の1つであるコロラド州デンバーにあるDenver Museum of Nature & Science(デンバー自然科学博物館)所蔵の貴重な化石標本「エクトコヌス」「ワナガノスクスの一種」「マメ科の一種(さや)」「エオコノドン」「ロクソロフスの一種」が日本国で初めて公開されるほか、国立科学博物館が所蔵する全長約6mの世界最古のステラーダイカイギュウの全身化石や、本展のために大量絶滅と関連の深いモロッコ王国において発掘調査を実施し、三畳紀末の絶滅に関わる火山活動の調査結果が世界で初めて公開されるなど、“ビッグファイブ”や地球生命史の謎を紐解く貴重な骨格や化石、岩石などの標本、資料が多数公開されるという。

本展の一部展示映像のナレーションや音声ガイドのナビゲーターを務めるスペシャルナビゲーターに、シンガー/ソングライター/俳優の福山雅治が就任。本展のスペシャルナビゲーターに就任したことについて、福山雅治は「『ホットスポット』の旅をはじめてから10年以上の歳月が流れました。その間、地球は想像を超える速さで姿を変えています。我々の「地球を知る速度と深度」も変わったのかも知れません。我々人類もコロナ禍を経て現代を生きています。そんな変化の中で、生きものたちは、どんなふうにくらしを変えてきたのか。彼らのたくましさ、そして命のつながりを自分の目で見てみたい。今回、新たな旅に出られることに、胸が高鳴っています。“絶滅”という重く、そして全ての生命が向き合う苛烈な現実を知る旅でもあります。国立科学博物館の“大絶滅展”とNHKスペシャル『ホットスポット』が連動しながら、過去と現在、そして未来を想像する視点で、進化の不思議を見つめていきます。今回の『ホットスポット』の舞台は、ガラパゴス諸島。進化の実験場とも呼ばれる大自然の中で、絶滅と隣り合わせの「偶然と必然の生命たち」をお伝えしたいと思います」とコメントを寄せ、年末年始にNHK総合にて放送予定のNHKスペシャル『ホットスポット 最後の楽園 season4』(仮)と本展が連動して開催されることも明かした。本展の第2会場では、世界各地で福山雅治が撮影してきた絶滅の危機に瀕している動物たちの写真も展示される。

特別展「大絶滅展—生命史のビッグファイブ」は、2025年11月1日(土曜日)から来年2026年2月23日(祝日・月曜日)まで国立科学博物館(東京・上野公園)にて開催される。終了後、2026年春には愛知、夏には大阪にて巡回展を開催予定。

日程: 2025年11月1日(土曜日)から2026年2月23日(祝日・月曜日)

時間: 9時00分から17時00分(最終入場は16時30分まで)

休館: 月曜日、11月4日(火曜日)、11月25日(火曜日)、12月28日(日曜日)から2026年1月1日(祝日・木曜日)、1月13日(火曜日)、ただし11月3日(祝日・月曜日)、11月24日(休日・月曜日)、1月12日(祝日・月曜日) 、2月16日(月曜日)、2月23日(祝日・月曜日)は開館

会場: 東京・上野公園 国立科学博物館(東京都台東区上野公園7-20)

料金: 一般・大学生 当日券 2,300円(税込) 前売券 2,100円(税込) / 小学生・中学生・高校生 当日券 600円(税込) 前売券 500円(税込) / 未就学児 無料 / 障がい者手帳をお持ちの方と介護者1名 無料 ※学生証、各種証明書をお持ちの方は入場時に要提示

備考: 本展チケットで同日開館時間内に限り常設展示(地球館・日本館)もご覧いただけます。

主催: 国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社

お問い合わせ: ハローダイヤル 050-5541-8600

国立科学博物館

https://www.kahaku.go.jp

これまで国立科学博物館にて開催されてきた特別展「恐竜博」と特別展「鳥」「昆虫」「大哺乳類展」、その間を繋ぐK-Pg境界を含む地球生命史上5回の大量絶滅“ビッグファイブ”がテーマとなる特別展「大絶滅展—生命史のビッグファイブ」は、古生物や火山、古気候、古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10人の先生が、知識や人間関係をフル活用し、さまざまな角度から5回の大量絶滅の謎に迫る。本展では、脊椎動物と植物の化石の規模、範囲、科学的価値において世界有数のコレクションを誇るアメリカ合衆国コロラド州デンバー・Denver Museum of Nature & Scienceが所蔵する多数の標本が日本国で初めて公開されるほか、国立科学博物館が所蔵する全長約6mの世界最古のステラーダイカイギュウの全身化石、さらに本展のために大量絶滅と関連の深いモロッコ王国において発掘調査が実施され、三畳紀末の絶滅に関わる火山活動の調査結果が世界で初めて公開されるなど、盛りだくさん!大量絶滅の後、生き残った生物が多様な進化を遂げ、多様性溢れる生態系が形づくられてきた地球生命史は、絶滅と進化が隣り合わせの現象と言える。通常、100万年ごとに10%程度の種が絶滅すると考えられているが、通常の絶滅とは異なり、短期間に75%以上もの分類群が絶滅したとされる自然現象=大量絶滅が過去に何度も起こっており、そのうち最も大きな5回の大量絶滅が“ビッグファイブ”である。この5回の大量絶滅は、世界各地の地層にも表れており、最も有名なのは小天体の衝突により恐竜が絶滅したことでよく知られる中世代/新生代境界=K-Pg境界と言われる白亜紀末(約6600万年前)前と後を表す境界の地層である。ここで理解しておきたいのは、地球生命史5回の大量絶滅は、自然現象であり、現代のように人の手によって生物が絶滅の危機に追いやられているわけではなく、大量絶滅の後に生物が多様に進化するからと言って、人が生物多様性の破壊、生物の大量絶滅をしていいわけがないということだ。第6の大量絶滅の危機と言われる現代、私たち人類の祖先である生きものたちの生存をかけた進化の歴史を辿ることで、多くの学びや気づきがある特別展になるはずだ。福山雅治さんによるナビゲーションや絶滅危機に瀕した動物の写真にも期待できる!